股骨转子部骨折约占髋部骨折的50%,是老年人常见的骨折类型。由于非手术治疗股骨转子部骨折术后会发生肺炎、深静脉血栓、褥疮、泌尿系感染等多种并发症,且伤后1年内患者死亡率可高达20%~24%,所以手术是治疗股骨转子部骨折的首选方式。

虽然手术治疗股骨转子部骨折术后可取得较好疗效,但术后发生内固定相关并发症发生率仍然较高,多数报道在10%~20%,尤其是对于不稳定型股骨转子间和转子下骨折,使用传统的动力髋螺钉(dynamic hip screw,DHS)治疗,其术后发生内固定相关并发症可高达76%,即使使用新一代的髓内固定治疗,也不可避免地发生内固定失败。因此,如何选择合适的内固定治疗不稳定的转子部骨折目前还存在较大争议。

LISS接骨板开始用于治疗膝关节周围骨折,其通过微创置钉技术及钢板螺钉锁定技术固定骨折,既可减小创伤,又能获得足够的稳定性,临床疗效满意。由于LISS倒置后可较好地贴附于股骨近端,且LISS具有微创置钉的特性,同时锁定螺钉对骨质疏松性骨折有更好的把持力,所以骨科医生尝试使用锁定接骨板治疗复杂股骨近端骨折。周方等使用倒置LISS治疗12例复杂股骨转子部骨折,患者均获得骨性愈合,无一例发生内固定相关并发症;张志山等使用倒置LISS治疗26例复杂股骨转子间骨折,患者均获得骨性愈合;Acklin等使用LISS治疗14例复杂股骨近端骨折患者,12例获得成功;Zhang等使用LISS治疗28例老年转子间骨折,患者均在术后6个月获得骨性愈合,无一例发生内固定断裂、不愈合等并发症。而Oh等使用LISS治疗20例不稳定型股骨近端骨折,其中11例发生延迟愈合,2例发生畸形愈合;Streubel等使用类似的股骨近端锁定板治疗30例不稳定型转子间骨折,术后5例螺钉切出、4例近端螺钉断裂、1例螺钉松动、1例钢板断裂,失败率达30%。以上文献报道的病例均较少,随访时间短,结果差异大,对锁定接骨板治疗转子部骨折的适应证存在不同看法。

自2004年3月起,我们手术治疗362例股骨转子部骨折,其中70例使用倒置LISS接骨板治疗,本研究对这组病例进行回顾性分析,目的是:(1)比较LISS 与髓内固定在治疗股骨转子部骨折的差异;(2)总结倒置LISS 治疗不稳定型转子部骨折的疗效;(3)探讨锁定板治疗股骨转子部骨折的适应证。

资料与方法

一、纳入及排除标准

纳入标准:(1)股骨转子部骨折,使用LISS或髓内固定系统,包括Gamma钉(Gamma nail,GN)、股骨近端髓内钉(proximal femoral nail,PFN)、抗旋转型股骨近端髓内钉(proximal femoral nail anti⁃rotation,PFNA)固定;(2)伤前可独立行走者。

排除标准:(1)假体周围骨折;(2)一般情况差,合并症较严重,ASA分级为5级者;(3)伤前12个月内同侧下肢曾行手术或发生对侧髋关节骨折者。

二、一般资料

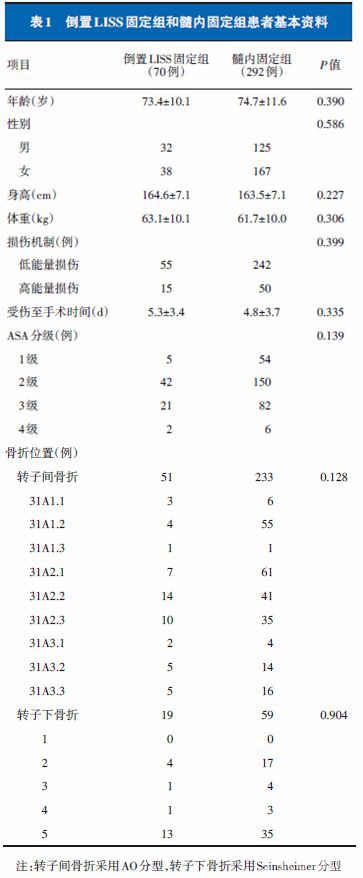

选取2004年3月至2011年5月,我院手术治疗的股骨转子部骨折患者资料,根据纳入及排除标准,其中362 例患者纳入本研究,男157 例,女205例;年龄14~96岁,平均74.4岁。根据使用的内固定材料将患者分为两组,即倒置LISS固定组(70例)和髓内固定组(292例)。对转子间骨折采用AO 分型方法,转子下骨折采用Seinsheimer 分型方法。两组患者在年龄、性别、身高、体重、损伤机制、受伤至手术时间及骨折类型方面无显著性差异(表1)。

二、手术方法

(一)倒置LISS固定组

硬膜外麻醉或静吸复合全身麻醉后,患者仰卧于可透X线牵引床上,对闭合复位不成功者行有限切开复位。复位满意后,取大转子外侧4~6 cm皮肤切口,在肌肉及股骨间钝性分离出钢板通道,通过导向手柄将对侧LISS接骨板倒置插入此通道。经定位孔打入第1枚导针,并用“C”型臂X线机透视,使其在正位相上位于股骨颈下1/3处,侧位相上位于股骨颈正中央;于钢板远端打入第2枚导针以临时固定钢板。通过提拉装置使钢板尽量靠近股骨表面,透视下示钢板位置及骨折复位满意后,使用经皮微创接骨技术(minimally invasive percutaneous plate osteosynthesis,MIPPO)通过导向手柄打入自攻锁定螺钉进行固定,一般近端需置入4~5枚螺钉,远端需置入3~4枚螺钉。逐层关闭切口,留置引流管。

(二)髓内固定组

按照使用说明,分别使用Gamma钉、股骨近端髓内钉、抗旋转型股骨近端髓内钉固定骨折。

三、术后处理

术后引流量< 50 ml/24 h时拔除引流管。术中及术后3 d内常规应用抗生素预防感染,若术后第3天体温正常、血常规指标无感染迹象则停用抗生素。常规使用低分子肝素预防下肢静脉血栓形成。术后第2天开始被动活动髋关节。待患者病情平稳,无严重术后短期并发症时,准许患者出院。根据患者术后随访X线片指导其进行功能锻炼,待骨折出现愈合征象时允许患者部分负重,待骨折临床愈合后允许患者完全负重。

四、统计学方法

采用SPSS 16.0统计软件包(SPSS,美国)进行统计学分析。首先使用Shapiro﹣Wilk检验判断数据是否为正态分布,其中患者年龄、身高、体重、受伤至手术时间为正态分布数据,以平均值±标准差形式表示,采用t 检验;手术时间、术中出血量、住院时间、术后首次负重时间、髋关节Harris评分为非正态分布数据,以中位数(最小值﹣最大值)形式表示,使用Mann﹣Whitney U 检验。患者性别、受伤机制、ASA分级、骨折类型、术后下肢深静脉血栓形成及肺栓塞发生率、远期并发症发生率为计数资料,使用卡方检验。检验水准α值取双侧0.05。

五、随访方法及疗效评价

定期(术后1、2、3、6、12、24、48个月)门诊随访,拍摄髋关节正侧位X线片评估骨折愈合情况。采用Harris评分法评估髋关节功能。该评分从疼痛、功能、下肢畸形、髋关节活动范围等方面进行评价,满分为100分;其中90~100分为优,80~89分为良,70~79分为可,<69分为差。

结果

一、一般结果

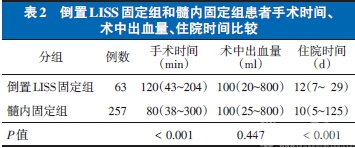

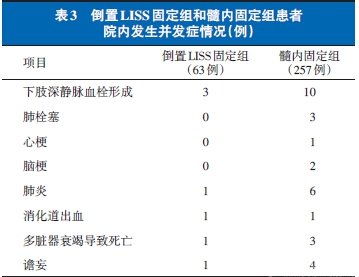

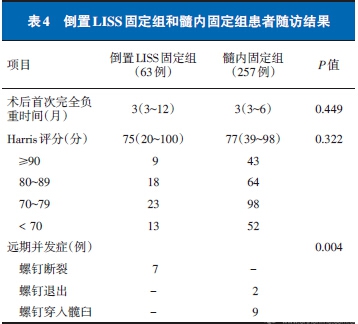

倒置LISS固定组患者手术时间、住院时间均长于髓内固定组,两组比较差异均有统计学意义(均P< 0.001,表2);而两组患者术中出血量比较,差异无统计学意义(P=0.447,表2)。两组患者下肢深静脉血栓形成及肺栓塞发生率比较,差异无统计学意义(P=1.000,表3)。随访时间,倒置LISS固定组12~46个月,平均22.1个月;髓内固定组12~61个月,平均28.6个月。两组患者术后首次完全负重时间比较,差异无统计学意义(P=0.449,表4)。

二、骨折愈合及肢体功能情况

倒置LISS固定组56例骨折一期愈合(图1),愈合时间为3~12个月,平均3.8个月;其中3例发生骨折不愈合,4例骨折延迟愈合。髓内固定组246例骨折一期愈合,愈合时间为3~6个月,平均3.3个月;其中3例发生骨折不愈合,8例骨折延迟愈合。

图1 男,64岁,跌倒致股骨转子下骨折 A 术前三维CT重建示股骨转子下骨折,Seinsheimer 5型 B 选用LISS内固定治疗,术后2个月正侧位X线片示骨折对位良好,骨折线模糊 C 术后8个月正侧位X线片示骨折愈合良好

倒置LISS固定组术后髋关节Harris评分为20~100分,平均75分,其中优9例、良18例、可23例、差13例,优良率42.9%(27/63);髓内固定组术后Harris评分为39~98分,平均77分,其中优43例、良64例、可98例、差52例,优良率41.6%(107/257);两组优良率比较,差异无统计学意义(P=0.322,表4)。

三、并发症处理及预后

倒置LISS固定组术后7例发生内固定相关并发症,均为螺钉断裂,并发症发生率为11.1%(7/63)。其中3例改行股骨头置换;1例取出内固定后,经卧床牵引至术后6个月骨折愈合;另3例患者未进一步治疗。

髓内固定组术后11例发生内固定相关并发症,并发症发生率为4.3%(11/257),包括髋螺钉退出2例、螺钉切出3例、螺钉穿入髋臼6例(图2)。其中8例骨折已愈合者取出内固定;3例骨折未愈合者分别于术后12、14、18个月改行股骨头置换。

髓内固定组内固定相关并发症发生率明显低于倒置LISS 固定组,两组比较差异有统计学意义(P=0.004,表4,5)。

图2 男,76岁,股骨转子间骨折伴外侧壁骨折 A 术前正侧位X线片示股骨转子间31A2.2型骨折伴外侧壁骨折 B 髓内钉治疗术后正侧位X线片示骨折复位,髓内钉位置良好 C 术后8周正侧位X线片示髓内钉穿入髋臼

讨论

一、髓内固定系统治疗转子部骨折的优缺点

近年来,髓内固定系统因能微创置入内固定、可较好保护骨折端血供、固定强度可靠、能减少内固定物所承受的弯曲应力、符合“生物力学固定”的理念而越来越多地被用于转子部骨折的治疗。但髓内钉主钉曲度与髓腔解剖形态及直径常不能完全吻合,导致髓内钉插入困难,特别是对于股骨髓腔狭小、股骨前弓过大、大转子骨块游离、外侧壁骨折或转子部冠状面劈裂者使用髓内钉可能增加术中再骨折、骨折再移位及术后髋螺钉切出和穿入髋臼的风险。Simmermacher 等采用PFNA 治疗315 例股骨转子间不稳定型骨折,结果显示46 例(14.6%)发生内固定物相关并发症,其中再手术者28例(8.9%)。本研究髓内固定组11例发生内固定相关并发症,包括髋螺钉退出2例、螺钉切出3例、螺钉穿入髋臼6例,并发症发生率为4.3%(11/257),与文献报道类似。另外,髓内钉在使用过程中也会侵犯股骨近端外侧壁,而外侧壁的支撑作用对治疗转子部骨折至关重要。Gotfried对24例股骨转子部骨折内固定失败患者的研究发现,所有患者均存在外侧壁骨折。Palm等对214例手术治疗转子间骨折患者资料进行总结发现,外侧壁骨折导致再手术的相对风险增加8倍。

二、倒置LISS治疗转子部骨折的特点

随着对外侧壁骨折重要性认识的深入,人们也在试图寻找一种能够更好重建并把持外侧壁完整性的内固定器械,从而降低内固定失败率。倒置LISS接骨板治疗股骨近端骨折方法的出现正是因为已有的内固定物无法满意应用于该部位复杂的骨折。

目前,已有多篇使用倒置LISS接骨板治疗股骨转子部骨折的文献报道,并取得了较好的效果。Zhou 等前瞻性比较了LISS 与PFNA 治疗股骨近端骨折的疗效,LISS组共28例,PFNA组共36例,两组患者术中出血量及术后并发症及髋关节功能均无显著差异;李忠等比较了LISS与PFN治疗转子下骨折的优劣,两组患者在愈合率、术后膝关节功能方面无显著差异;陈松等使用DHS、PFN及股骨近端锁定接骨板治疗112例老年转子间骨折患者,在手术时间、术中出血量、愈合时间及术后髋关节功能方面,PFN 及股骨近端锁定接骨板组均优于DHS组,但PFN及股骨近端锁定接骨板组间无显著差异;Yao等前瞻性比较LISS与PFN治疗老年转子间骨折患者的效果,两组患者手术时间、术中出血量及术后髋关节功能无显著差异。以上文献的比较结果发现,在术后关节功能、并发症方面,锁定接骨板固定较髓内固定并无明显差别,这提示对于外侧壁骨折、梨状窝粉碎性骨折移位、转子部冠状面劈裂等髓内固定困难的病例可用LISS接骨板作为内固定物。本研究倒置LISS固定组及髓内固定组术后骨折愈合时间及髋关节功能均无差异,但倒置LISS固定组的内固定相关并发症发生率较髓内钉固定组高。这可能与LISS的偏心固定结构、近端螺钉与钢板近乎垂直而导致螺钉尾端与钢板接触处剪切应力过大、骨折复杂程度相对较高有关(均在31A2.2型以上)。另外,本组病例也显示了在外侧壁存在骨折时,倒置LISS接骨板可能比髓内固定更具有优势(图3)。

图3 男,69岁,股骨转子间骨折伴外侧壁骨折A,B 术前正、侧位X线片示股骨转子间31A2.2型骨折伴外侧壁骨折C,D 采用倒置LISS接骨板固定,3个月后正、侧位X线片示骨折愈合

三、倒置LISS固定股骨转子部骨折相关并发症

倒置LISS固定术后内固定相关并发症文献报道主要为螺钉断裂及骨折延迟愈合,这与LISS用于股骨远端骨折治疗出现的并发症类似。Acklin等使用LISS治疗14例复杂股骨近端骨折,12例获得随访,其中2例因发生螺钉断裂而再手术。Oh等使用LISS治疗20例不稳定股骨近端骨折,其中11例延迟愈合,2例畸形愈合。Zhang等使用LISS治疗28例老年转子间骨折患者,所有患者均在6个月骨折获得愈合,无一例发生内固定断裂、不愈合等并发症。Ouyang等使用LISS治疗22例股骨转子下骨折,术后2例发生螺钉松动,未再手术,Ma等使用LISS治疗的20例不稳定股骨近端骨折,其中2例发生螺钉断裂,但骨折均获得愈合。本研究倒置LISS接骨板组7例出现内固定相关并发症,均为螺钉断裂,其中3例行股骨头置换,1例取出内固定,3例因患者原因未进一步治疗。我们认为,以下几个因素可能会增加内固定失败的风险,需注意避免:(1)锁定接骨板多用于治疗严重粉碎性复杂骨折,且锁定接骨板为偏心固定系统,故不应强调过早负重,否则容易引起内固定断裂、髋内翻等并发症,应严格规律随访,待X线片示连续骨痂通过骨折线时方可开始部分负重;(2)置入股骨颈内螺钉的位置十分关键,股骨颈中央部骨质密度较低,而下1/3的骨质密度最高,若将螺钉置于此处则骨折块可获得最大把持力,特别是治疗严重骨质疏松患者时应更为注意;(3)LISS接骨板近端螺钉与股骨干几乎垂直,这可能导致螺钉尾端与钢板接触处剪切应力过大,故应避免早期负重活动,以最大限度预防断钉。

综上所述,倒置LISS接骨板和髓内固定均能有效治疗转子部骨折,两者在术后髋关节功能及骨折愈合时间方面无显著差异;但倒置LISS接骨板内固定相关并发症发生率明显高于髓内固定,因此髓内固定仍应是治疗不稳定型转子部骨折的首选内固定方式。对于不稳定型转子部骨折同时伴有外侧壁骨折、转子部骨折冠状面劈裂、股骨髓腔狭小、股骨前弓过大、病理性骨折及假体周围骨折者,在髓内固定困难或预期不能获得稳定固定时,可选择倒置LISS接骨板固定骨折,但应注意其为偏心结构,不能过早负重活动。

来源:《中华骨科杂志》