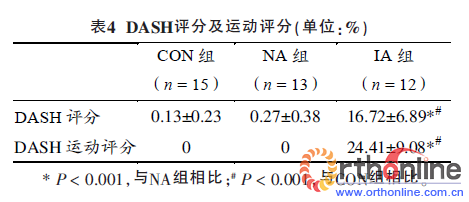

表4显示,CON组与NA组的2种评分结果均无显著性差异(P > 0.05);对于2种评分结果,IA组均显著大于CON组和NA组(P < 0.001)。

2.3 FJC测量结果

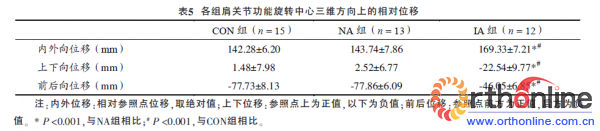

表5显示,CON组FJC在内外、上下和前后等方向的位移与NA组相比均无显著性差异(分别为P =0.588,P = 0.716,P = 0.963)。IA 组内外位移为(169.33±7.21)mm,上下位移为(-22.54±9.77)mm,前后位移为(-46.05±6.85)mm,较NA组和CON组在X轴上显著外向移动(P < 0.001);在Y轴上显著下移(P <0.001);在Z轴上显著前移(P < 0.001)。

3 讨论

3.1 肩胛肌肉失衡的临床评价

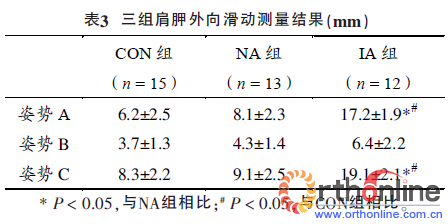

LSS测量是由Kibler提出的一种简单的测试方法: 在上肢不同姿势下测量肩胛骨和脊柱的直线距离。他还提出了目测肩胛运动障碍的分级系统,临床应用很实用。临床上, 以任一姿势双侧差异超过15 mm为阳性标准。本实验结果显示,IA组运动员三种姿势的LSS差值平均值分别为17.2 mm、6.4 mm和19.1 mm,姿势A和姿势C阳性,其中姿势C均超过15mm(17~21 mm)。对照组和正常运动员组,各姿势数值均在正常范围。

采用《英国医学委员会(BMC)肌肉骨骼功能紊乱》推荐的DASH(臂、肩、手运动障碍)评分与DASH评分运动板块对CON组运动员进行肩关节功能评价。DASH评分描述了肩关节功能障碍的自我感受,超过10%为异常标准。IA组平均为16.72%,NA组0.27%, 而CON组为0.13%;DASH运动板块评分描述了运动员专项运动障碍的自我评价,IA组为24.41%,而NA组和CON组均为0, 提示部分优秀乒乓球运动员存在SMI。

3.2 参数选取与分析方法

本研究使用运动照相测量分析系统结合6台高速摄像机, 通过贴放于受试者肢体相应部位的主动标记(发射红外线)和被动标记(反射周围光线)捕捉实验对象优势侧肩关节各方向的功能性运动。采用照相测量三维重建技术,在独立惯性坐标系内测量运动数据,可测量高自由度(DOF)的多节段系统的复杂肢体运动, 已广泛应用在人体运动的分析研究中。为准确描述肢体节段的位置和方向,使用解剖学标记和骨嵌入解剖参照系统,本研究共用解剖荧光标记点16个,技术标记板6块。测试前,使用CAST技术定位受试者解剖标记点。相关数据使用SMAS(Salford运动分析软件)软件包处理,计算运动肢体的位置矢量和旋转模型,形成技术坐标系。国际生物力学学会下属国际肩关节协会(ISG)制定了使用各种动作分析方式研究肩关节运动学的标准方案。相关研究数据显示,肩胛骨旋转角度测量误差在2°~3°, 而乒乓球运动员运动时肩胛骨紧贴胸壁,为上肢运动提供稳固的基础,运动幅度较小,肩胛胸壁关节及盂肱关节相对运动的Cardan角误差可能更大。乒乓球项目肩关节运动学研究目前无文献可考。肩关节运动包括肱骨、肩胛骨和锁骨的复合运动,不适合将其旋转中心定位在肱骨头中心。本研究将肩关节中心定义为肱骨胸壁关节中心,它是上肢和躯干间有效的旋转中心, 即肩关节功能中心(FJC)。其他上肢关节中心则直接由骨性解剖标志确定。Amasay和Karduna研究认为,评价肩关节运动学的研究采用最多的动作是在肩胛平面的限制性上举, 但采用限制性和功能性上肢动作评价肩胛功能时差异较大。本实验让受试者在自主速度下,以肱骨绕躯干作持续的一系列最大范围运动,包括前屈、后伸、外展和环绕,VICON系统采集相关数据,通过闭合式运算评价肩关节中心的旋转情况,不需人为调整就可获得最佳参数, 可准确表示功能性动作中肩胛骨的空间位置变化。

3.3 各组受试者肩关节功能中心(FJC)位移的比较

本研究结果显示,IA组FJC较NA组和CON组均有明显前向(Z轴)移位,平均前移约30 mm;而NA组较CON组在前后向位移上无显著差异。提示静息状态下, 肩胛肌肉失衡运动员盂肱关节前移较正常运动员明显, 可能与IA运动员前后向稳定肩胛骨的肌肉劳损、无力有关,盂肱关节前后向肌力比例失衡,导致肩胛骨内旋而使盂肱关节前移。正常运动员盂肱关节在Z轴位移上与健康普通人无差别,提示其肩胛骨前后向稳定性肌力相对平衡。NA组上下位移(Y轴)与CON组无差异,而IA组较NA组和CON组明显向下移位,平均下移约20 mm。这与以往相关研究不同。Lin等利用电磁三维动作分析系统分析肩关节功能紊乱患者发现, 抬高上肢时患者肩胛骨抬高约19mm。而这种代偿性增高在患者疼痛缓解和关节活动范围(ROM)恢复后仍然存在,因此,不能确定肩胛骨位置代偿性增高是继发于避免肩关节疼痛、肌肉无力、盂肱关节活动受限,还是运动习惯的改变。Lukasiewicz等研究发现,撞击综合症患者上肢最大上抬时肩胛骨平均上移23mm。本研究结果提示,IA组运动员盂肱关节相对NA组运动员在冠状面内向下移动, 即肩胛骨沿胸壁下降,表明稳定肩胛骨上下方向的肌力失衡,该方向上的肩胛骨主要平衡肌肉斜方肌(UT)和前锯肌(SA)的力量比例发生变化,UT相对SA平衡力量较正常运动员减小。NA组内外位移(X轴)与CON组比较无差异,而IA组较NA组和CON组无明显外移, 平均外移约25mm,表明肩胛失衡运动员盂肱关节沿额状轴向外滑动,这与临床的LSS测量结果一致。这提示IA组运动员肩胛骨稳定内外向的肌力失衡, 使肩胛骨沿胸壁向外位移,伴随肩胛骨下移,还可能出现旋下。这可能是运动员胸大肌和三角肌前束力量增大, 而使肩胛骨内移的斜方肌中束长期牵拉导致劳损, 造成肩胛骨内外向稳定性破坏。肩胛骨平衡是上述肌肉在三维方向上的共同作用产生的, 仅对单一方向失衡的解释均缺乏整体考虑。本研究结果尚不能确定某一方向的肌力失衡为IA组运动员SMI的根本原因,也不能给出肩胛骨在功能性动作的各方向准确旋转角度和位移。鉴于测试动作中肩胛骨运动幅度较小, 加之三维动作分析系统测量时不可避免系统误差, 本研究未计算动作时肩胛骨的三维方向上的旋转角度和位移, 因此不能量化UT和SA的代偿活动对稳固肩胛骨的改善程度。了解SMI与乒乓球运动员肩关节损伤的关系尚需进一步研究。

4 总结

相比健康乒乓球运动员和健康普通人, 肩胛肌肉失衡乒乓球运动员的肩胛静息姿势有前、下、外向相对位移。

5 参考文献(略)