目前腰椎管狭窄症的手术治疗呈现有限化和微创化的趋势[1、2]。随着经皮微创脊柱内窥镜技术和设备的发展,其手术适应证也在不断的发生着变化,腰椎管狭窄症也从相对禁忌证逐渐转变成为适应证。

根据狭窄区域和术者对技术掌握的不同,有经椎间孔,经椎板间和远外侧三种入路,其中经椎间孔入路和经椎板间入路应用最为普遍并取得了良好的临床疗效,但在减压范围及操作上各不相同[3~7]。腰椎管狭窄包括椎间孔区域狭窄,侧隐窝狭窄以及中央椎管狭窄[8],临床上两个区域以上的椎管狭窄即混合性椎管狭窄更为常见[5][9]。

对于混合性椎管狭窄的微创内窥镜治疗鲜见报道,北京市海淀医院骨科从2012年6月~2015年1月尝试联合以上两种入路应用脊柱内窥镜处理以侧隐窝狭窄为主要表现的混合性腰椎管狭窄症13例,临床疗效满意。

病例介绍

男性患者,86岁,腰痛及右下肢放散痛2年,加重3个月伴间歇性跛行入院。行经皮联合椎间孔及椎板间入路内窥镜下L4-5节段混合性椎管狭窄减压术,术后末次随访(16个月)VAS由术前5分(腰),5分(下肢)降至2和0分,ODI由38分降至术后7分,Nakai评价为优。

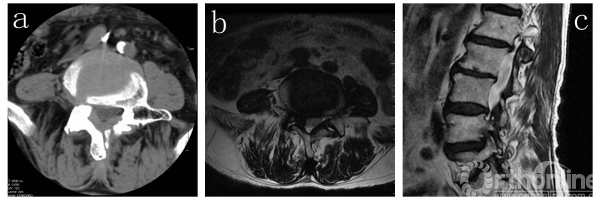

a.术前轴位CT示L4-5右侧侧隐窝狭窄,关节突内聚;b.术前轴位MRI示L4-5右侧侧隐窝狭窄,神经根及硬膜囊受压;c.术前T2加权矢状位MRI示L4-5右侧椎间孔狭窄

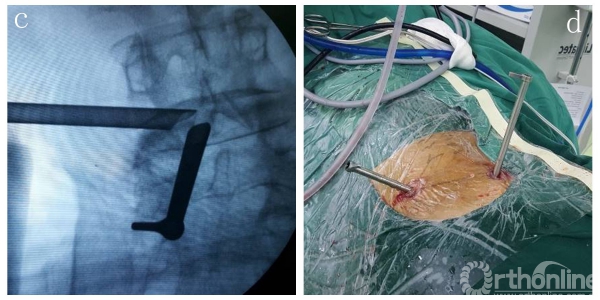

a.术中侧路监视下引导后路穿刺;b.双通道下联合减压;c.联合入路术中的透视确定工作管道位置;d.联合入路术中大体像

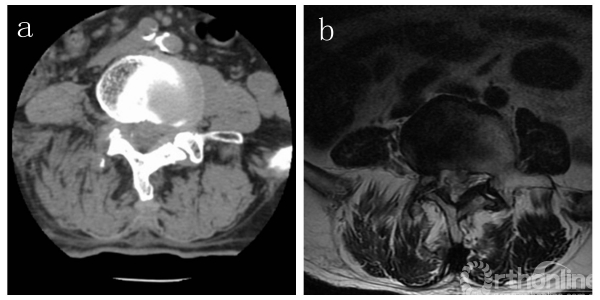

a.术后3个月复查CT示侧隐窝骨性结构减压彻底;b.术后3个月轴位MRI示椎管内神经根和硬膜囊周围减压充分

相关讨论

目前经皮脊柱内窥镜技术和设备都有了很大的变化,适应症也由最初的软性椎间盘突出[13、14]发展至腰椎管狭窄症的治疗[1~7]。尤其是侧隐窝狭窄症的微创内窥镜治疗取得了令人鼓舞的效果,同时其并发症的发生率更低[4、6]。

经椎板间入路和椎间孔入路是处理椎管狭窄的常用入路,关节突肥大增生,黄韧带肥厚以及椎间盘突出是加重腰椎管狭窄临床症状的主要原因,充分的减压是保证治疗效果的关键。

周跃[3]教授通过骨性铰刀对椎间孔进行成形扩大骨性神经根管以改善狭窄症状取得良好效果,其中1/3的病例(14/21)伴有旁中央型或极外侧型椎间盘突出,2例因游离脱出的椎间盘组织残留和侧隐窝骨性狭窄导致翻修,最终Naiki分级评定优良率85.7%。

李振宙[6]教授认为采用全内窥镜技术经椎板间隙治疗侧隐窝狭窄症安全合理,切除关节突内侧部分及椎间盘后缘增生骨赘及钙化足以减压腰椎侧隐窝狭窄,同时保留黄韧带减少了术后椎管内的粘连,无严重并发症发生,术后随访1年肌力及感觉有明显恢复。

但以上学者并未对混合性椎管狭窄进行阐述,Ahn[5]认为经两种入路都可以良好处理侧隐窝狭窄,但经椎间孔入路处理中央椎管狭窄困难,而经椎板间入路不能处理椎间孔区域狭窄。

北京市海淀医院骨科应用的为通道下硬性杆状内窥镜,在持续水灌洗条件下工作,具有视野清晰,出血少,对腰椎稳定性破坏小等特点[6],可以在关节突关节内及外侧选择入路,但因骨性结构的存在也限制了工作的空间。

因为进入路径和操作空间的不同,经椎板间入路可以很好的处理关节突关节内侧椎管的狭窄因素[6],而经椎间孔入路可以更好的处理关节突关节外侧椎间孔区域的狭窄和椎管内的突出间盘[3],但因为关节突关节骨性结构的存在,二者在处理混合性椎管狭窄,尤其是椎间孔区域合并中央椎管的狭窄时不可避免的出现工作盲区,而联合入路扩大了有限的工作空间,在不切除关节突关节的情况下避免了其对工作范围的影响,为充分减压提供了视野基础。

针对两种入路特点并参考Rutten[4]的经验,北京市海淀医院骨科选择的适应证为:(1)慢性病程,临床表现为单侧肢体疼痛及神经源性跛行;(2)影像学无脊柱失稳表现;(3)单节段受累,侧隐窝狭窄为主的混合性狭窄;(4)单一入路减压范围不足;(5)保守治疗无效并全麻风险高的患者。而多节段广泛狭窄及腰椎不稳定者应为其禁忌证,虽然有作者报道可以通过一侧入路对双侧椎管进行减压[15],理论上联合入路对于双侧减压有一定优势,但手术难度较大,我们并未对其进行尝试。

北京市海淀医院骨科优先选取椎间孔入路,体会有如下好处:(1)椎间孔成形后对间盘结构减压的整个过程位于神经根腹侧,不需牵拉神经根,骚扰小,患者可更好配合局麻手术;(2)在椎间孔入路内镜监视下可完成后路的穿刺引导,穿刺针破黄韧带时安全性较高并可选取最佳的操作点,减少辐射;(3)该操作对神经根外侧及腹侧进行减压后,神经根获得了部分活动空间,为后路进入内窥镜再次减压提供了一定的操作空间,减少了工作通道对神经根的牵拉和挤压,提高了患者耐受度的同时也减少了损伤的风险。

椎间孔入路应尽量完成神经根腹侧及外侧的减压,我们建议的减压范围包括椎间隙平面突出的髓核及纤维环、上位椎体后下缘及下位椎体后上缘部分骨质、上关节突外侧面及腹侧面、附丽于关节突的黄韧带。椎板间入路减压范围包括肥大的上关节突内侧缘,背侧黄韧带,如果必要可对椎弓根内侧壁骨性结构利用可变向动力磨钻潜行减压。

处理顺序为间盘-骨质-黄韧带-神经根周围,保留黄韧带先处理骨质,尤其是在应用动力磨钻时安全性大大增高。在整个手术过程中依据循根原则围绕神经根和硬膜囊进行减压,随时调整管道的方向及深度以保证最佳视野及操作。联合入路下的交替操作很好的解决了单一入路内镜“看得到但切不掉”的尴尬。

该技术实际为两种入路的结合应用,故与单一入路的潜在风险基本相同[16],如术后感觉异常,神经根损伤,硬膜破裂,椎管内出血,椎间隙感染等。与单一入路操作多由术者一人完成不同,联合操作时常需要助手协同,理论上增加了并发症的发生几率,但实际操作过程中发现,因所有减压操作都在内窥镜监视下工作,局麻下患者清醒,术中沟通起到了类似神经监护的作用,仔细操作可以避免恶性事故的发生。

腰椎管狭窄症椎管内静脉丛多迂曲增生,管壁变薄,减压操作时一旦损伤后血管多回缩,发生多处出血时严重影响视野,双极射频止血能力有限,提高灌注压极易引起病人颈部疼痛。此时停止操作,堵住管道可能起到了类似开放手术压迫止血的目的,对于难以在内镜下止血时不失为一种有效方法,但应注意和患者交流,避免血肿蔓延压迫脊髓或神经带来损伤。

应用单一入路内镜技术治疗腰椎管狭窄症技术成熟、效果理想且并发症较少,结合合理的适应症,可以作为微创处理腰椎管狭窄症的常规选择[1~7][15]。联合入路技术操作的合理性尚处于探索阶段,手术时间较长,适应症窄,需要术者熟练掌握两种入路。同时应注意对关节突的骨性处理,过多可能会破坏稳定性,过少导致减压不足而影响效果。但对于一些基础条件较差,全麻手术风险较高的混合性腰椎管狭窄症患者不失为一种有效的微创技术储备。

参考文献

1.Lewandrowski KU.“Outside-in”technique,clinical result,and indication with transforaminal lumbar endoscopic surgery:a retrospective study on 220 patients on applied radiographic classification of foraminal spinal stenosis[J].Int J Spine Surg,2014 Dec 1:8.

2.Yeung AT, Gore S. In-vivo endoscopic visualization of patho-anatomy in symptomatic degenerative conditions of the lumbar spine II: intradiscal,foraminal, and central canal decompression. Surg Technol Int. 2011 Dec 21: 299-319.

3.周跃,李长青,王建,等.经皮椎间孔成形术治疗L5/S1神经根管狭窄症[J].中国脊柱脊髓杂志,2009,19(5):345-349.

4.Ruetten S,Komp M,Merk H,et a1.Surgical treatment for lumbar lateral recess stenosis with the full endoscopic interlaminar approach versus conventional microsurgical technique:a prospective,randomized,controlled study.J Neurosurg Spine,2009 May,10(5):476-485.

5.Ahn Y.Percutaneous endoscopic decompression for lumbar spinal stenosis[J].Expert Rev Med Devices.2014 Nov, 11(6):605-616.

6.李振宙,侯树勋,宋科冉,等.经皮经椎板间隙入路完全内窥镜下腰椎侧隐窝减压术的近期随访报告[J].2014, 3(8):585-589.

7.吴建军,刘春华,梁珪清,等.TES技术治疗腰椎退变性侧隐窝狭窄的临床分析[J].中国矫形外科杂志,2014,21(13):1370-1372.

8.Steurer J,Roner S,Gnannt R,et al. Quantitative radiologic criteria for the diagnosis of lumbar spinal stenosis: a systematic literature review[J].BMC Muscoloskelet Disorder.2011 Jul,28;12:175.

9.刘志远,赵玉驰,朱武平,等.混合性腰椎管狭窄症的诊断及手术治疗(附18例临床分析)[J].现代手术学杂志,1998,3(4):314-315.

10.于天泉,王义,刘昱,等.侧隐窝狭窄的边界值[J].骨与关节损伤杂志,1993,8(1):7-9.

11.McCulloch JA, Young PH.脊柱外科微创手术精要[M].邹海波译.西安:世界图书出版社西安有限公司,2014:421-424.

12.李士春,郭昭庆.评分系统在腰椎疾患中的应用[J].中国脊柱脊髓杂志,2005,15(12):758-761.

13.蒋毅,宋华伟,王东,等.微创椎间孔镜治疗伴有坐骨神经痛的腰椎间盘突出症[J].中国骨伤,2013,26(10):800-804.

14.吕国华,王冰,刘伟东,等.完全内窥镜下经椎板间入路治疗腰椎间盘突出症[J].中国脊柱脊髓杂志,2010,(20)6:448-452.

15.Komp M,Hahn P,Merk H,et al. Bilateral operation of lumbar degenerative central spinal stenosis in full-endoscopic interlaminar technique with unilateral approach: prospective 2-year results of 74 patients[J].J spinal Disord Tech,2011 Jul,24(5):281-287.

16.李长青,周跃,王建,等.经皮内窥镜下手术治疗腰椎间盘突出症的并发症及防治策略[J].中国脊柱脊髓杂志,2012,22(11):969-974.

17.Joh JY,Choi G,Kong BJ,et al.Comparative study of neck pain in relation to increase of cervical epidural pressure during percutaneous endoscopic lumbar discectomy[J].Spine(Phila pa 1976),2009 Sep 1,34(19):2033-2038.